全自动控制阀切换离子色谱系统

当前位置:首页 >> 仪器仪表技术文章

全自动控制阀切换离子色谱系统

摘要:在离子色谱(IC)的研究中越来越多地用到阀切换技术,例如在痕量分析中转移和去除基体。本文介绍的仪器可使阀切换的操作更方便。

阀切换在离子色谱(IC)中的应用越来越广泛,例如在痕量分析中转移和去除基体。传统的IC 系统通常配有一个进样阀。然而安装诸如构建二维分离系统和样品预处理等其他用途的阀,则操作非常繁琐。本文介绍的仪器带有一个完整的自动控制模块,支持各种阀结构和用于柱后反应的加热线圈。本文将介绍该系统在各种阀切换中的应用。

首先介绍该系统的结构和自动控制模块,然后介绍各种应用实例,包括利用二维色谱分析高离子强度基体中的高氯酸盐以及分析高浓度碱溶液中痕量阴离子时的基体中和。利用二维分析与抑制电导检测法的联用,不必利用质谱即可检测低浓度的高氯酸盐。 毒性气体 | 密度计 | 压力表 | 测振仪 | 谐波分析仪 | 硬度计 | VOC检测仪 | 电源供应器 | 水份仪 | 剪线钳 | 弯嘴钳 | 电流计 | 粘度计 | 粒子计数器 | 泄露气体检测仪 |

1 系统描述

ICS-3000 型Reagent-FreeTM IC(RFICTM)系统(Dionex Corp., Sunnyvale, CA)结合了传统仪器为增强信号而做的改进,以及为更简单地分析复杂样品而引入的阀和控制系统。该仪器由泵(单泵(SP)或双泵(DP))、洗脱液发生器(EG)、检测器/ 色谱(DC)组件、自动管理器(AM)、自动进样器(AS)和台式计算机(PC)组成。该系统可以设置为一元或二元系统,结合了最新改进的R F I C 技术(图1)。当设置为一元系统时,DP 的另一个泵可以另作他用,如为样品预处理提供去离子(DI)水。

RFIC 系统不仅可以利用DI 水产生有利于分离的高纯度洗脱液,还可以在抑制步骤中和洗脱液,使之变成适于高灵敏度电导检测的去离子水。使用带有可连续再生捕集柱的EG 可以减小洗脱液浓度改变或梯度条件下的基线漂移。

DC 组件包括分离、检测和自动控制三部分。分离柱所处的环境是可控温的。为满足一元或二元系统的需要,在DC 中带有电导和电化学两种检测器。它们的检测池都是即插即用型的。在DC 组件的底部还有2 个用于进样和样品预处理的阀。所有的阀都位于一个可滑动的托盘上,便于安装和维护。DC 组件的一个重要部分AM,可以配置2个高压阀、2个低压阀和1 个柱后反应加热器。它可以使阀切换变得更容易。

由于AM 安装在DC 内部,预富集和基体去除等样品预处理等部件就可以紧邻分离柱,这样可以减小样品的峰展宽。而在传统的IC 系统中,很难将样品预处理阀紧邻分离柱,这会导致额外的峰展宽。

2 高氯酸盐的二维分析

尽管联邦政府没有对饮用水中的高氯酸盐含量作出规定,但各个州都采用了自己的标准,其允许浓度范围为1~18 ppb。IC 可以通过采用富集柱或大体积进样的方式实现痕量分析。若样品中的基体离子浓度很高,大体积进样比富集方法更有效。这是因为基体离子可以将目标分析物从富集柱上洗脱下来。值得注意的是,大体积进样不仅提高了痕量组分检测灵敏度,而且也提高了基体的检测灵敏度。在一些情况下,基体组成会通过造成被测物的共洗脱或将痕量组分洗脱到一个宽峰的形式干扰分析。高氯酸盐的检测也同样如此。

饮用水中高氯酸盐的含量通常在ppb级,而基体的浓度通常为数百ppb。美国环保局(U.S. EPA)的方法314.0 是直接进样法,但对于含高浓度基体离子的样品必须用固相萃取柱离线去除基体。改进后的U.S. EPA 的方法314.1 可以提高高离子强度基体中的高氯酸盐的检测灵敏度。此外,采用二维中心切割法可实现样品的在线分析。

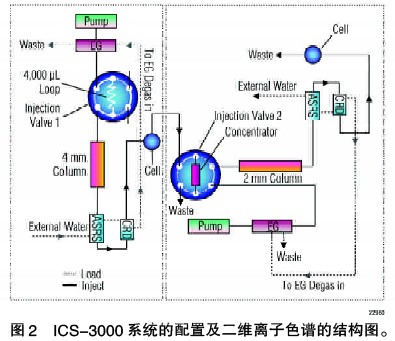

ICS-3000 系统为双通道二元系统。第一维的进样阀配备了1 个大体积的定量环(4 mL)。第二维的进样阀配有1 根富集柱,可以将第一维洗脱下的峰经切割浓缩后送入第二维进行进一步的分析。

图2 给出的是可以去除基体并能增强信号的二维IC 示意图。采用二维系统转移基体具有几个优点。首先,可以将样品大体积进样到1 根4 mm的色谱柱上。这不仅是因为该色谱柱的柱容量较大,并且对高氯酸盐具有比对基体更高的选择性。其次,经第一维分离部分分开的高氯酸盐可在第二维的富集柱上浓缩。用碱洗脱下来的被抑制的洗脱物为水,可以为离子交换保留和浓缩提供理想的环境。再次,使用比第一维更低的流速进行第二维的分离,从而提高样品的检测灵敏度。最后,该方法将两种不同分离机理整合在一起,可以得到采用任何一维分离模式都得不到的高选择性。

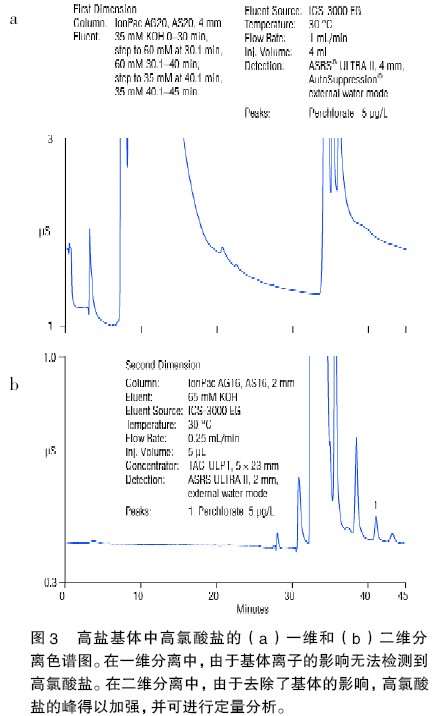

图3-a 是含5 ppb 高氯酸盐的样品的一维分离图。在该样品中基体离子的浓度为1 000 ppb。由图可见,基体会干扰高氯酸盐的检测,导致其峰展宽,难以实现定量分析。图3 - b 所示的是采用二维方式分离同一样品的结果。从图中可以看出,采用该方法高氯酸盐不受基体影响,得到了较好的分离。样品在进行基体转移和浓缩后,在第二维柱内径为2 mm 的色谱柱上进行进一步的分离,并经浓度型检测器检测。由于该类检测器的灵敏度与第一维和第二维分离的流速比成正比,因此可将样品的检测灵敏度提高4 倍。由于系统中的两维分离组件非常靠近,减小了延迟体积,样品可以获得很好的峰形和回收率。

3 自动中和作用

阀切换技术的另一个应用是自动中和作用。该技术主要用于高浓度碱溶液中阴离子的定量分析。分析这类样品通常采用的方法是将样品稀释到基体离子不影响分离的水平。然而稀释的同时也降低了痕量阴离子的浓度,会影响其检测。

自动中和作用采用基于膜的中和装置,可以有效地解决高浓度碱溶液中痕量阴离子的检测问题。经中和作用,阴离子样品的基体变为水溶液,并可以通过处于DC 组件下部靠近第3 个阀的富集柱上浓缩。

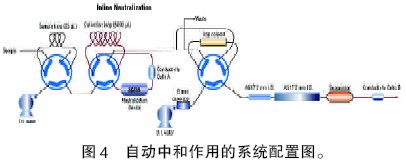

在本装置中,系统与AM 模块联用。在AM模块上有两个六通阀用来进行中和作用。利用第一个阀可以将样品加载到ASRNTM中和装置(Dionex Corp.)上。利用第二个阀先将样品保持在收集环中,再将样品反冲至中和装置里,并转移到富集柱上。

图4 为本装置的示意图。在自动中和作用过程中,先将高浓度碱性样品加到进样阀的25μL定量环上,再将定量环切换到在线状态,用去离子水冲洗。这样就可以把样品中的高浓度碱从定量环转移到ASRN 上,使样品被部分中和。接着,把样品转移到5000 μL 的定量环上。开动循环阀,使样品再次通过ASRN,使之完全中和。随后,将被完全中和的样品转移到富集柱上。由于此时样品为水溶液,可被富集成很窄的条带。最后,将阴离子从捕集柱上洗脱下来送入分析柱进行分离检测。

图5 给出了高浓度碱性样品中的阴离子经过(a)和未经过(b)中和作用的对比分析结果。对于没有经过中和作用处理的样品,阴离子在1%氢氧化钠溶液中的谱峰宽,灵敏度差。当阴离子在50 %氢氧化钠溶液中时,基体的背景很高,几乎检测不到其他阴离子。图5-a 显示的是样品经过中和作用处理后的结果。可以看出,高背景已经被有效去除,能够检测到阴离子,并且样品的回收率也很高。

采用AM 系统可以不使用其他阀或控制部件就能很容易地完成自动中和作用,因此可以使系统的配置得以简化。所有的阀、管路、捕集柱和ASRN 都位于DC 内部,不仅可以将管路长度减到最小,而且所有样品都可以处于一个可控温的环境中。此外,所有的阀都可以由Chromeleon软件(Dionex Corp.)控制,不必通过外部TLL 控制或触发。

4 结论

ICS-3000系统为实现标准和多阀切换提供了一个有效的平台。很多应用实例已经证实了该系统和AM 模块的实用性。由于阀、色谱柱以及检测器间的距离很近,可以将采用多维模式进行样品预处理和分析时的扩散降到最低。该系统的灵活性和精确控制使得一些非常规应用更容易完成。

更多相关信息

分类点击排行

- 1500米防水温度记录仪MX2204 HOBO TidbiT MX Tempe 5000

- HOBO无线蓝牙水下温度记录仪MX2203 TidbiT MX

- MX2201新款带蓝牙水下温度记录仪Pendant MX Temp

- 防火报警智能热像Fotric816/Fotric826

- 工程师通用热像仪Fotric 222s/Fotric 222s-1/Fotric 222s-2

- HOBO MX100蓝牙温度记录仪防水等级IP67

- 可程式噪音计TES-1352S带记录可插SD卡

- 数据记录型照度光量子计TES-1339P

- 便携一体式温湿度大气压力计TES-1160/TES-1161

- 高精度水位计MX2001-04-s带无线数据传输