千岛湖蓝藻密度制约因素分析

当前位置:首页 >> 仪器仪表技术文章

千岛湖蓝藻密度制约因素分析

摘 要:千岛湖,位于钱塘江上游,既是国家级重要风景名胜区,也是浙江省会杭州市及下游其他市、县重要的饮用水源地,保护地位十分重要。由于建湖时间短、入湖污染少,目前千岛湖的生态环境和地表水质量仍属优秀。然而,由于千岛湖流域社会经济的发展、不合理的开发和湖泊自身的演变,千岛湖已从建湖初期的贫营养发展到现在的中营养状态,甚至于98、99年局部水域出现了季节性的蓝藻生长旺盛现象,引起了政府部门和各级环境科研机构的关注。本文以千岛湖监测数据为依据,运用相关性分析和多元逐步回归统计方法,对蓝藻密度与环境理化指标的关系进行研究分析,找出与蓝藻密度显著相关的环境因子,建立多元逐步回归方程,预测千岛湖蓝藻密度的变化情况。分析结果表明,水温、水深和总磷为蓝藻密度的显著相关因子。其中,适宜的高水温是蓝藻生长旺盛的外界诱导因子,高水位运行不利于千岛湖水质保护,而磷元素是限制蓝藻生长规模的最主要营养物质。

关键词:千岛湖 多元逐步回归 蓝藻密度 预测

千岛湖是一个集发电、防洪、饮用、养殖、旅游和工农业用水等多种功能于一体的大型水库,也是作为浙江省和杭州市生命线的钱塘江的重要水源。千岛湖历来以四周树木葱郁,生物多样性丰富,湖水清澈澄明,环境优美而著称。然而,随着库区及上游流域社会经济的不断发展,人民生活水平的提高,以及千岛湖的自然环境特点和自身的演变,千岛湖已从建湖时期的贫营养发展到现在的中营养状态,98、99年局部水域曾出现了季节性的蓝藻生长旺盛现象,引起了政府部门和相关科研机构的关注。 PH计| 酸碱计| 糖度计| 盐度计| 酸碱度计| 电导计| 水分测定仪|

1 研究方法

1.1数据来源

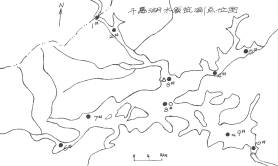

千岛湖布设10个常规采样点,见图1,各测点名称分别为:1#街口,2#12号航标,3#小金山,4#排岭水厂,5#航头岛,6#积岭口,7#茅头尖,8#三潭岛,9#密山,10#大坝前,监测频次为每月一次,进行理化指标和藻类定量监测。

图1 千岛湖采样点位图

Figure.1 Sampling points in the Qian-dao Lake

1.2 统计方法

1.2.1 相关性分析

将监测数据表除时间数列外从Excel文件中拷入SPSS 11.0统计分析程序,形成SPSS数据文件,运用SPSS程序的相关性分析模块,进行蓝藻和理化指标的两两相关分析。

1.2.2 建立预测方程

以与蓝藻总量预测相关的环境理化因子为自变量,以蓝藻密度(CD)为因变量,运用SPSS程序的多元逐步回归统计分析方法,逐步剔除相关性不大的因子,得到各采样点及全湖平均值的与CD关系最接近的环境因子,进而得到回归方程和复相关系数等。

1.2.3 预测方程的检验

将相关环境因子的实测值代入预测方程,计算通过预测方程求得的蓝藻密度统计值,比较实测值与统计值的差异。

2 分析结果

2.1千岛湖环境因子对蓝藻密度的影响

通过SPSS11.0程序的相关性分析,得出千岛湖主要理化因子和蓝藻密度之间的相关系数和显著性差异数值,见下表1。(CD为蓝藻密度Cyanophyceae density的简写。)

表1 千岛湖一些理化指标与蓝藻密度的线性相关矩阵

Tab. 1 Pearson correlation between Cyanophyceae density and some physical-chemical factors

(in the Thousand-island Lake)

|

项目 |

|

WT |

PH |

D |

COD |

TN |

TP |

SD |

DO |

CD |

|

Pearson

Correclation |

WT |

1.000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

PH |

.833** |

1.000 |

|

|

|

|

|

|

| |

|

D |

.332 |

.268 |

1.000 |

|

|

|

|

|

| |

|

COD |

.290 |

.313 |

.029 |

1.000 |

|

|

|

|

| |

|

TN |

-.202 |

-.115 |

-.355 |

-.004 |

1.000 |

|

|

|

| |

|

TP |

.150 |

.263 |

.186 |

.074 |

-.023 |

1.000 |

|

|

| |

|

SD |

-.554** |

-.460* |

-.331 |

-.205 |

-.181 |

-.056 |

1.000 |

|

| |

|

DO |

-.424* |

-.007 |

-.153 |

-.124 |

.321 |

.205 |

.049 |

1.000 |

| |

|

CD |

.543** |

.681** |

.542** |

.222 |

-.162 |

.704** |

-.296 |

.035 |

1.000 | |

|

Sig

(2-tailed) |

WT

PH

D

COD

TN

TP

SD

DO

CD |

.000

.105

.135

.303

.446

.002

.025

.003 |

.196

.105

.560

.176

.014

.972

.000 |

.891

.082

.373

.106

.466

.005 |

.984

.707

.296

.530

.257 |

.907

.357

.096

.410 |

.775

.295

.000 |

.804

.127 |

.860 |

|

**. Correlation is significant at the 0.01 level(2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level(2-tailed).

由表1可知,千岛湖的蓝藻密度,与水温、PH值、水深、总磷呈显著正相关关系,其一次线性方程分别如下:

CD=12.69×WT-177.5 (R=0.543,F=10.88,sig=0.003)

CD=272.0×PH-2103.4 (R=0.681,F=22.47,sig<0.001)

CD=28.30×D-2715.9 (R=0.542, F=9.57, sig=0.005)

CD=12899×TP-138.3 (R=0.704, F=25.60,sig<0.001)

2.2 千岛湖蓝藻密度的逐步回归统计分析

由于藻类光合作用产氧而影响水体溶解氧的水平,PH值受藻类生长的影响而变化,所以溶解氧、PH值变化,可以说是以藻类生长为“原因”而产生的“结果”,难以预测藻类生长情况。在运用逐步回归统计方法预测千岛湖蓝藻密度的变化,将溶解氧、PH值等因素剔除,并以蓝藻密度为因变量,计算逐步回归方程,得出表2。

表2 千岛湖蓝藻密度与环境因子的逐步回归统计结果

Tab.2 Backward multiple regression between environmental factors

&Cyanophyceae density (×104个/升) in the Thousand-island Lake

|

点位 |

入选变量 |

逐步回归方程 |

复相关系数 |

综合F值 |

综合Sig |

|

街口 |

1 WT |

CD=12.49×WT-176.6 |

0.540 |

10.71 |

0.003 |

|

12航标 |

1 WT |

CD=13.16×WT-184.6 |

0.638 |

15.82 |

0.001 |

|

小金山 |

1 SD

2 D |

CD=-132.78×SD+68.73×D

-6032.6 |

0.645 |

7.49 |

0.003 |

|

排岭水厂 |

1 TP

2 D

3 COD |

CD=25908×TP+56.62×D

+459.2×COD-2333.1 |

0.863 |

19.28 |

<0.001 |

|

航头岛 |

1 WT

2 D |

CD=10.12×WT+33.73×D

-995.3 |

0.625 |

7.390 |

0.003 |

|

积岭口 |

1 WT

2 D |

CD=3.14×WT+3.05×D

-109.7 |

0.630 |

8.21 |

0.001 |

|

茅头尖 |

1 WT

2 COD |

CD=2.69×WT+36.06×COD

-66.7 |

0.621 |

7.21 |

0.004 |

|

三潭岛 |

1 TP

2 D |

CD=5103×TP+5610×D

-972.8 |

0.766 |

18.46 |

<0.001 |

|

密山 |

1 WT

2 D |

CD=1.66×WT+5.03×D

-326.1 |

0.700 |

10.07 |

0.001 |

|

大坝前 |

1 SD |

CD=49.9-5.35×SD |

0.425 |

5.08 |

0.034 |

|

全湖平均 |

1 WT

2 TP

3 D |

CD=9.20×WT+11166×TP

+15.95×D-848.2 |

0.888 |

26.08 |

<0.001 |

千岛湖蓝藻密度与有关理化因子的逐步回归结果显示,影响千岛湖总体蓝藻水平的因素主要为水温和总磷、水深,各测点除大坝前蓝藻密度与理化因子的关系较不明显外,其余测点复相关系数0.540~0.863,综合F值为7.21~19.28,综合sig值为<0.001 ~0.004,相关性较好。

2.3千岛湖蓝藻密度的初步预测

由上节分析结果显示,千岛湖的蓝藻密度平均值与环境因子的逐步回归结果,以水温和总磷、水深为显著因子,其回归方程为:

CD= 9.20×WT+11166×TP+15.95×D-848.2

其中,CD(蓝藻密度)为因变量,WT(水温)和TP(总磷)、D(水深)为自变量,该预测方程复相关系数0.888,综合F值为26.08,综合sig值为 <0.001。

千岛湖蓝藻密度平均值的实测值与预测值的变化曲线见图2,由图2可以看出,蓝藻密度实测值与预测值的变化状况基本吻合,预测模型具有一定的参考价值。

图2千岛湖蓝藻密度平均值的实测值与预测值的比较

Fig.2 The observed and calculated Cyanophyceae average density in the Thousand-island Lake

3 小结

本文以千岛湖监测数据为依据,运用SPSS11.0软件的相关性分析和多元逐步回归统计方法,对环境理化指标与蓝藻密度的影响关系进行了研究分析。分析结果表明,千岛湖蓝藻密度最显著的制约因素为水温和总磷、水深,其中适宜的高水温是蓝藻生长旺盛的外界诱导因子,磷元素是限制蓝藻生长规模的最主要营养物质,而千岛湖水位的高低决定了陆源营养物质的入湖负荷量的多少(据调查,千岛湖CODcr、TN、TP的入湖负荷总量中50%以上来自流域面源污染)。因而,对于千岛湖富营养化的防治,控制外界含磷营养物质的输入量,是切实必要的。而要控制千岛湖外界营养物质的入湖量,一方面要通过工业污染源、生活污染源的治理,通过产业调整、禁止重污染企业上马等行政管理措施,控制点污染源污染物入湖量;更重要的是需要通过生态环境的保护,控制水土流失,从而降低陆源面污染源的入湖污染负荷。同时,研究结果也表明,从水质保护目的出发,千岛湖应尽量避免高水位运行方式(通过分期泄洪等手段)。

发布人:2011/1/22 10:38:002821

发布时间:2011/1/22 10:38:00

此新闻已被浏览:2821次

更多相关信息

分类点击排行

- 1500米防水温度记录仪MX2204 HOBO TidbiT MX Tempe 5000

- HOBO无线蓝牙水下温度记录仪MX2203 TidbiT MX

- MX2201新款带蓝牙水下温度记录仪Pendant MX Temp

- 防火报警智能热像Fotric816/Fotric826

- 工程师通用热像仪Fotric 222s/Fotric 222s-1/Fotric 222s-2

- HOBO MX100蓝牙温度记录仪防水等级IP67

- 可程式噪音计TES-1352S带记录可插SD卡

- 数据记录型照度光量子计TES-1339P

- 便携一体式温湿度大气压力计TES-1160/TES-1161

- 高精度水位计MX2001-04-s带无线数据传输